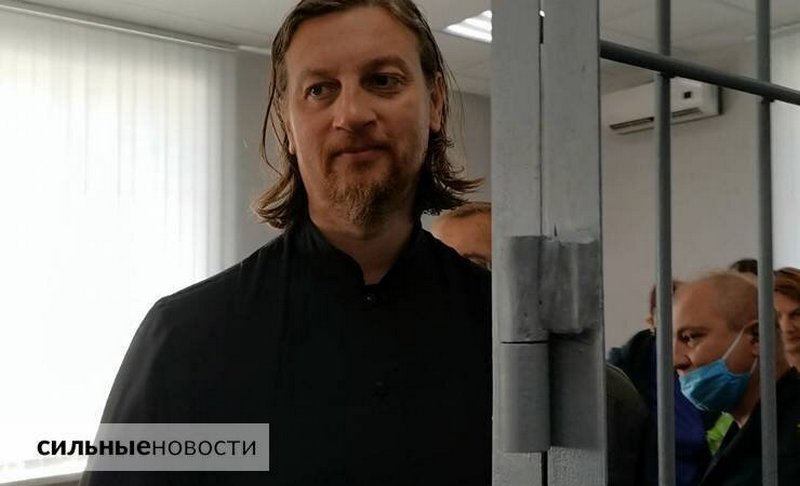

Он рассказал «Сильным новостям», как провел почти месяц в ИВС.

Про поход в РОВД и задержание

Владимира Дробышевского в пятницу, 18 сентября, вызвали в Советский РОВД «для беседы». Оттуда под конвоем его отвезли на суд, а дальше — в ИВС.

— Мы с женой стараемся по жизни придерживаться принципа «надейся на лучшее, но готовься к худшему» (смеется). В первый раз непонятно, что с собой брать. Взял пару шмоток, книгу, написал отцу, чтобы он принес Гюго. Всем, кто готовится к суткам, рекомендую Гюго «Отверженные» — потрясающая книга (там есть и о революции, баррикадах). Еще если кто-то не знает, как готовиться к новой Беларуси, как Беларусь эту пережить, — Солженицын «Архипелаг Гулаг», ну и Шаламов «Колымские Тетради», Владимир Буковский «И возвращается ветер».

Сейчас на «сутки» надо думать еще и об одежде — лучше без книжки быть, но в тепле. Там очень холодно, одеяла достаточно тонкие.

Так вот. В РОВД я пошел с адвокатом, пропустили и моего отца. Очень молодые сотрудники, все в масках, один очень негативно реагировал. У этого неабыякавага сотрудника на стене в рамочке висит текст присяги русского офицера 1804 года, при том, что он откровенно врал в лицо, хамил адвокату. Мы очень долго ждали. Адвокат попросила назвать имя начальника, чтобы подать жалобу. И вот этот сотрудник заявляет, что не знает, кто его начальник, как его зовут, где его кабинет. Я считаю, что это просто ложь. Так же получается?

Составили протокол за акцию возле ГГТУ им. Сухого. Я не согласился с написанным и отказался от дачи объяснений. Потом оформили второй протокол — за акцию на Советской (за него потом я получил 15 суток).

В конце 30-х раскулачили мужа сестры моего деда Афанасия, тот был кулаком — хозяйственным домовитым крестьянином. Жили под Гомелем, бедно, 8 детей. Деда арестовал КГБ, он несколько месяцев отсидел в гомельской тюрьме. Из него лепили польского шпиона. Отдельно допрашивали бабушку. Дед с бабушкой держались (лишнего не наболтали), и дело не слепилось. Слава Богу!

И вот — горькая ирония. Внук, спустя 90 лет, также «польский шпион»: управляется через космос из центра в Варшаве. Доколе же будем терпеть?!

ИВС: чем кормили, как относились и отвоевывали подрясник

Много молодых сотрудников. Пару человек были с нормальными глазами — мне их жалко. Я себе плохо представляю, как в школе учительница: «Катя, кем бы будешь, когда вырастешь? — Врачом. — Молодец. А ты, Петечка? — А я буду людей охранять на зоне. — Молодец, Петечка, кто-то должен делать эту работу». — Я не знаю, как себя можно посвятить этому.

У меня не было личного контакта с тюремщиками, но все знали, что я священник. Сказать, что они боятся, как черт ладана, моего подрясника — могут меня заподозрить в какой-то нездоровой мистике. Я на суде был в форме, в ИВС я приехал в подряснике с крестом. Я был в привилегированном отношении: при поступлении, когда обыскивают и раздевают, меня не заставили снимать нижнее белье. Один парень мне предложил [снять белье], я спросил: если он когда-нибудь зайдет в церковь на Пасху или на Рождество, не испортит ли он себе праздник образом приседающего священника? Он с такой интересной интонацией сказал, что, если это меня унижает, я могу не снимать. Создалось впечатление, что он не понимает, что это унижает любого человека.

Кто-то называет это обходом утром и вечером, я — шмоном (вот эта лексика тюремная и проскакивает). После трех шмонов (я надевал подрясник) они обманным путем у меня его стали отбирать, требовали. Говорю: это моя одежда, у женщин вы тоже отбираете длинные юбки, неудобно обыскивать ноги? Но решил не идти на конфликт, чтобы они снимали с меня силой. Отдал.

Когда везли на суд второй раз, я настойчиво добивался надеть подрясник. Они пошли навстречу, но сказали, что крест не отдадут в любом случае. Когда обратно привезли в ИВС, сразу же забрали все опять. Вообще, все зависит от их настроения. На первых сутках я попросил второе одеяло, когда начал простывать, — принесли с первого раза. На первых я себе расческу дней 5-6 утром и вечером просил.

От родных до меня доходило меньше продуктов, чем передавалось. Я видел по списку, например, сало, колбаса, еще что-то, но без веса. Думал, что, наверное, много не разрешают — 150-200 г, жменька-две. Родные потом удивленно рассказывали, что сала передавалось по полкилограмма, сухой колбасы резалась палка. Кто съедал или куда выбрасывалось остальное, я не знаю.

Еда там просто отвратительная. Слышал, что по договору питание поставляет комбинат «Галактика». Это простые продукты, но их можно приготовить съедобно. То, что готовят они, — отвратительно. Думаю, многие об этом говорят, но у меня есть возможность сказать через журналистов: «Галактика», вы готовите отвратительно, я вашим клиентом больше не буду никогда!

— 25 суток в камере тяжело находиться?

— Да, хотелось пабачыць гарызонт. Даже городской (смеется). Думал, приду домой и отключу электричество. Но мне было легче: благодаря своему росту, хотя я не помещался в шконку, мог смотреть в окно. Когда я хотел на прогулку — у меня она была: я стоял и смотрел на улицу, на деревья, погоду. Приходили волонтеры, одно воскресенье на губной гармошке играли, еще кто-то кричал, кто-то махал руками.

— Что вообще видно из этих окон? Я так понимаю, зависит от этажа.

— Со второго лучше видно. Каждое воскресенье мы видели, как силовики готовятся к разгону — часов в 11-12 приезжают автозаки, бусики, все съезжаются, в масках. Они улыбаются друг другу, обнимаются, готовятся ехать разгонять женщин, пенсионеров. Очень бодро всегда выглядят. Видна улица, кусочек дороги, по которой люди ходят на работу, наверное. И стена, где гаражи. Небо видно, солнце.

За эти 25 дней я прокоптился табаком, просолился матерком — очень много мата, даже среди сотрудников, женщин-конвоиров. Думаю, люди, которые получают сутки за протесты, это не времена Шаламова — не по 5 лет, не Сибирь, но даже в этих масштабах слово «свобода» — это не какое-то клише, ничего не значащие банальности. Это базовая необходимость для любого человека, какое бы преступление он ни совершил.

И даже если он попадает в места лишения свободы, то, как с ним там обращаться и в каких условиях содержать, — я уверен на 120%, что это нужно кардинально пересмотреть. Мне иногда говорят: ну, это же не в Норвегии, там Брейвик в трехзвездочном отеле еще и образование получает по интернету. Вот даже и так должно быть! Это то, что необходимо любому человеку. То, что говорит Левченко: забирали матрас, белье — я не представляю степень садизма, бесчеловечности людей, которые отдавали и исполняли эти приказы. Не давать воду, чтобы смыть туалет, довести человека, чтобы вши появились, мне тяжело представить степень нравственного падения этих людей.

Поэтому, когда мы будем строить новую страну, содержание в таких местах — думаю, для многих это будут не пустые слова. И за что «сутки» даются. У меня сложилось впечатление, что давали за пьянку, например, бытовые скандалы 15 суток, чтобы не выглядело так: поскандалил пьяный — получил 5, а с плакатом постоял — 15.

Про освобождение и возвращение домой

Когда выпускали, был цирк: пришли заранее, настаивали, чтобы я был в спортивных брюках. В спину дежурный спросил, в какой церкви служу — очевидно, чтобы случайно туда не прийти и не встретить батюшку, которого тут до трусов раздевали.

Сказали, что повезут в Советский РОВД для профилактической беседы. Посадили в стакан, не хватало воздуха, дверь отрыть отказались. Там негерметично закрыто, но я же большого формата, в эти стаканы не помещаюсь. Приходилось скручивать себя, чтобы на этой лавочке поместиться. Колени деть некуда, пол неровный, выпуклость для заднего колеса вовнутрь камеры. Это достаточно жутко.

Долго возили по району, какой-то отрезок пути (долго), даже двигались задним ходом. Довозили до того, что мне стало дурно. Кода вышел, я не знал, чего ожидать: в тюрьму КГБ привезли или куда?

Я вышел на дорогу, присел на траву: перед глазами темно, ноги затекли. «Мы вас к дому привезли, тут недалеко», — говорят. Я вижу какие-то частные дома, но не мой. Постояли какое-то время, посмотрели, чтобы я не упал, и уехали. Ну, а я в этих штанах, в кофте пошел. Они очень настаивали, чтобы я не был в этой священнической форме.

Это бесчеловечный произвол — они могут делать с тобой все, что захотят. Думаю, они прекрасно это осознают. И если человеку станет плохо, не знаю, будут ли они оправдываться, но найдут инструкцию, чтобы еще его в этом обвинить: «Имел наглость потерять сознание от недостатка воздуха в стакане».

Как дома? Встретили, пообнимались. Последнее время хочется со всеми обниматься. Не только с родными. Может, мужчины больше кому-то там руку пожать с благодарностью, крепко. А сейчас хочется с людьми обниматься, ой… (вздыхает).

Общение в камерах, с родными и письма

— С кем из условно известных гомельчан, активистов вы сидели?

— Из известных был я (смеется). Все заходили: «О, мы вас знаем!» Приходилось заставлять говорить на «ты»: одну баланду хлебаем — какое «вы»? Когда прошла сходка с инаугурацией, где-то в 4-5 утра к нам завели двух студентов из ГГУ и из ГГТУ, у одного было разбито лицо. На утреннем шмоне эта «медсестра» поинтересовалась, есть ли ссадины на теле. Когда он ответил «нет», она успокоилась и отошла, не было предложено никакой медпомощи. Здоровье ее не интересовало. Надо было, чтобы потом не возник вопрос, что он это получил в ИВС. После обеда приехал еще один студент, юрист-международник. Я человек 14 повидал за все время, около половины — политические (за участие в акциях протеста, прим. СН).

Я массу открыток, писем получил: из Бреста, Полоцка, Гродно, Минска — не только Гомельщина. Огромное всем спасибо, что поддерживали меня! Пишите. Вот я думал и не знал, о чем писать политзаключенным. Теперь знаю: можно постараться пообщаться с человеком, новости какие-то рассказать, помимо «держитесь, мы разам». Мне кажется, это очень важно. И про погоду. Я вот очень беспокоился, что начнет холодать, а я начинал заболевать, у меня хронический бронхит.

Еще это важно, потому что они [сотрудники ИВС] читают, видят адреса, что эти письма не от родных. Понимают, что не маргиналы сидят — что это они в меньшинстве.

Одна девушка очень грамотно писала, новости пыталась сочинять, прислала раскраску и рассказала, как в специальной технике ручкой полутонами [рисовать]. Вот человек пытался что-то мне предложить, чтобы скоротать время. Те, кто освободился, писали, указывали номер камеры, передавали привет.

Дети писали замечательные письма: «Папа, мы проходим Пушкина «Узник», а по истории — восстание декабристов». Думаю: о как! Надо потом в учебнике посмотреть, что там МинАда, это Міністэрства Адукацыі, пишет про восстание декабристов — может, надо что-то параллельно рассказать (смеется).

— Как семья переживала ваши 25 суток?

— Дети очень интересовались, выводят ли меня с другими заключенными погулять (смеется), про кровать спрашивали. Милиция очень сильно напугала моих детей, особенно младших, — и голос Владимира становится тяжелым. — Сейчас нам с женой приходится это учитывать. Я очень благодарен некоторым учителям (молчит). В школе помощь предлагали, и у сына в лицее очень замечательные учителя (плачет).

Если считаете, что я вышел на свободу или вы сейчас на свободе — разница только у дліне ланцуга и в условиях содержания. Мы в Беларуси не свободные люди. Там камера где-то 3,5×3,5 и еще же стоят эти шконки, умывальник, то, что они называют туалетом, и столик. И бесконечно горящий свет. Поэтому длина ланцуга в камере — 2 метра. А сейчас я вышел, тут просто ланцуг трохі дліней? Но он же все равно ланцуг.

— Дети теперь не говорят: папа, больше не ходи?

— Нет. Они мне рисовали БЧБ-флаги, «Кусь за Беларусь», писали, что мы победим. Эти дети уже не захотят жить ни при новой конституции лукашенковской, ни при этом режиме. Думаю, мои дети не одни такие.